Es entstehen neue Ansätze, weil sich das alte DRG-System schlicht nicht halten lässt. Nun ist die Frage, ob es uns als gesellschaftliche Linke gelingt, unsere Ideen in dieser Konstellation durchzusetzen. Das ist offen. Ich glaube, dass sich unsere Chancen verbessert haben. Es gibt in der Bevölkerung ein großes Bewusstsein dafür, dass die Gesundheitsversorgung eine öffentliche Aufgabe sein sollte. Das können wir nutzen. Aber es ist nicht ausgemacht, dass am Ende eine gemeinwohlorientierte Finanzierung der Krankenhäuser herauskommt. Die Chancen stehen dafür aber momentan mit Corona besser aus als zuvor.

Wie siehst du das?

Kalle Kunkel: Ich glaube auch, dass Corona in einer Situation über uns kam, in der zuvor schon ein paar Erdrutsche stattgefunden hatten. Interessant finde ich, dass von verschiedenen Seiten immer mehr Teilmasse aus den DRG herausgelöst wird. Dadurch, dass die Pflege herausgenommen wurde, hat sich beispielsweise die Summe, die über die DRG verteilt wird, schon einmal um 20 Prozent reduziert. Mit Gargs Konzept der Grundversorgung, das sich ähnlich im Grundsatzentwurf der Grünen wiederfindet, könnte ein weiterer Brocken aus der DRG-Verteilmasse herausgenommen werden. Die Kinder- und Jugendkliniken hat Harald erwähnt, das wäre ein weiterer Teil. Daraus resultiert ein Flickenteppich von Abrechnungsformen und -logiken, der eine enorme Bürokratie mit sich bringt. Das kann schnell dazu führen, dass sowohl von den Leitungen der Krankenhäuser als auch zum Beispiel vom MDK, der eher mit Abwicklung und Kontrolle betraut ist, ein weiteres Herumdoktern an dem System als nicht zielführend eingeschätzt wird. Auch dort steigt also die Bereitschaft, die DRG-Finanzierung abzulösen. Entscheidend ist deshalb die Frage, was danach kommt. Während wir hier allerdings noch fasziniert beobachten, wie das DRG-System auseinanderbricht, bringen sich die anderen jetzt schon mit neuen Konzepten in Stellung. Da haben wir einen großen Mangel, weil noch keine durchdachten Vorschläge für ein alternatives Finanzierungsmodell auf dem Tisch liegen. Wenn im entscheidenden Moment, dann nur ein marktorientiertes Modell wie die erwähnte Kopfpauschale, also der Capitation-Ansatz im Raum steht, wird die Marktorientierung letztlich nur modernisiert und noch vertieft. Und das, obwohl genau diese mit dem DRG-System dem Anschein nach in die Krise geraten ist. Da müssen wir aufpassen.

Warum nicht zurück zur Selbstkostendeckung? In der Diskussion um den Schutzschirm für die Krankenhäuser hat sich die DKG doch für das Selbstkostendeckungsprinzip eingesetzt, zumindest für dieses Jahr.

Kalle: Das Grundproblem der Selbstkostendeckung sind die zahlreichen Mythen, die darum kursieren: Diese reichen von dem Vorwurf des Selbstbedienungsladens bis hin zur Verschwendung von Geldern. Aus meiner Sicht müsste aber genau dieses Konzept zwar nicht völlig neu gedacht, aber geschärft werden. Hier müssen die Instrumente konstruktiv weiterentwickelt und präzisiert werden. Dafür müsste zunächst mit den Mythen über die Selbstkostendeckung aufgeräumt werden.

Was müsste dafür passieren?

Harald: Es wird immer wieder die Idee laut, dass es so etwas wie einen Krankenhausgipfel geben müsste. Eine etwas einflussreichere Veranstaltung zu der Frage, wie es mit den Krankenhäusern weitergeht. Das sollten wir versuchen, von unserer Seite zu besetzen und mit unseren relevanten Fragen verbinden. Zum Beispiel mit der Frage des Pflegenotstands, der sich im Zusammenhang mit Corona zugespitzt gezeigt hat, und mit der grundsätzlichen Diskussion um Gesundheit als öffentliches Gut. Wie müssen Versorgungsstrukturen auch regional aufgebaut werden? Welche Rolle spielen dabei kleinere und mittlere Krankenhäuser, deren Notwendigkeit vor Corona stark bezweifelt wurde? In Bezug auf die Mythen zum Selbstkostenprinzip, stimme ich Kalle zu, da müssten wir Argumente vorlegen, die diesen Mythen den Boden entziehen.

Wenn das DRG-System in der Krise ist, wo genau liegen dann die Druckpunkte, die wir nutzen könnten, um die Fallpauschalen zu Fall zu bringen? Wie lässt sich der politische Druck erhöhen?

Kalle: Meines Erachtens ergibt sich ein spezifisches Gelegenheitsfenster aus der Mischung von Corona, einer potenziellen zweiten Welle und der als notwendig anerkannten Stärkung der Krankenhäuser als Infrastrukturen einerseits und dem, was wir Ende September in den Quartalsbilanzen der Krankenhäuser sehen werden andererseits. Viele, insbesondere die für die Grundversorgung zuständigen Häuser, werden rote Zahlen schreiben. Von der Charité hören wir beispielsweise, dass sich unter der derzeitigen Regelung, nach der die Coronakosten durch den Krankenhaus-Schutzschirm und damit aus Bundesmitteln übernommen werden, lediglich 75 Prozent der Kosten decken lassen. Auf 25 Prozent bliebe also das Krankenhaus sitzen. Dieser Moment sollte von allen Akteur*innen genutzt werden, die Interesse an einer stärkeren Bedarfsorientierung haben. Denn anhand dieser Quartalsbilanzen wird noch einmal sehr deutlich werden, dass auch die überarbeitete Version des Schutzschirms für die Krankenhäuser – also quasi eine krisenbedingte Ergänzung der DRG – keine Lösung darstellt und eine Rückkehr zur Selbstkostendeckung die einfachste Maßnahme wäre. Wichtig wäre es jetzt, diese Diskussion von Seiten der Belegschaften und zivilgesellschaftlichen Bündnisse für mehr Personal voranzutreiben. Außerdem sollte sie dort geführt werden, wo die LINKE an Regierungen beteiligt ist oder sogar die Gesundheitsministerin oder Senator*innen stellt. Als Sachverwalterin ihrer Krankenhäuser kann die LINKE hier Verantwortung zeigen, indem sie den massiven Anpassungsbedarf der Kosten aufzeigt. Dann werden wir sehen, wie sich das Interessenfeld sortiert. Die Zuspitzung, die in der zweiten Jahreshälfte beim Thema Krankenhausfinanzierung zu erwarten ist, stellt einen Ansatz für die Umsetzung der Selbstkostendeckung dar.

Wie ist die Stimmung in den Belegschaften, Dana? Herrscht dort Aufbruchsstimmung in Bezug auf eine Abschaffung der DRG? Und siehst du eine Chance, die Diskussion um eine Rückkehr zum Selbstkostenprinzip auch aus den Belegschaften heraus voranzubringen, wie Kalle vorschlägt?

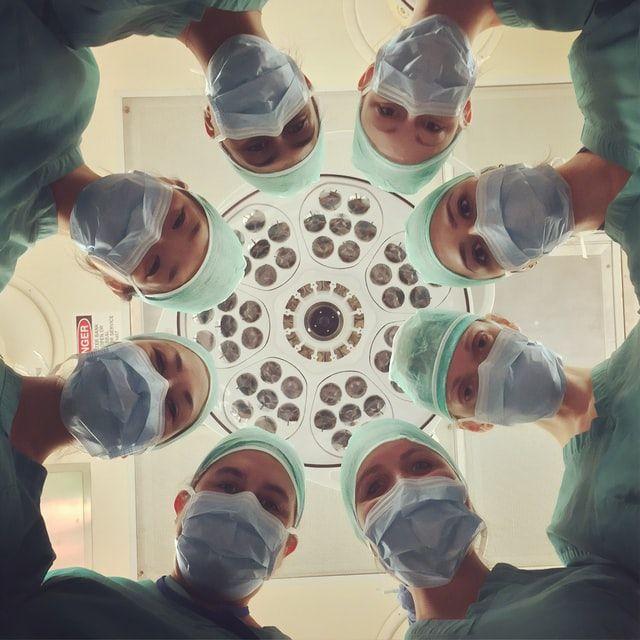

Dana: Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Ich denke jedoch, dass der Kampf für eine andere Form der Finanzierung nicht nur in den großen Häusern, wo er schon geführt wird, sondern auch in kleineren Kliniken möglich ist. Das Thema ist inzwischen weit in die Gesellschaft vorgedrungen und nicht mehr nur ein Anliegen von Pflegepersonen oder der Gesundheitsarbeiter*innen. Da kommt uns die anstehende TVÖD-Runde natürlich gelegen. In der Kampagne von ver.di setzen wir auf zehn Häuser, die Strahlkraft auf andere Kliniken haben, also die drei genannten Forderungen verbreitern sollen, unter anderem die zur Abschaffung von DRG. Wir nutzen die Kampagne aber außerdem, um – im Sinne eines Organizing-Ansatzes – genau darüber mit den Kolleg*innen ins Gespräch zu kommen, sie in die Debatte auch aktiv zu involvieren und letztlich die Organisierung in den Krankenhäusern voranzubringen. Ein partizipatives Element ist beispielsweise eine Fotopetition, bei der die Kolleg*innen die Möglichkeit haben, offensiv Gesicht zu zeigen für das Anliegen. Diese soll dann am Tag der GMK überreicht werden. Dabei ist nicht auszuschließen, dass wir parallel dazu auch für Tarifforderungen streiken, die derzeit diskutiert werden.

Ihr habt schon einige Punkte genannt, an denen sich Druck ausüben ließe. Was könnten weitere wichtige Punkte sein? Wie steht es mit Rekommunalisierung?

Harald: Mit der Abschaffung der DRG stellt sich natürlich immer auch die Frage, welche Alternativen wir anbieten. Daher die Idee eines Krankenhausgipfels, auf dem man versuchen könnte, die Dinge zusammen zu denken. Natürlich hängt die Finanzierungsfrage im Krankenhaussektor direkt mit der Frage nach Entprivatisierung zusammen und mit der Frage des Pflegenotstandes – und damit der Entlastung. Eine Entlastung kann auch über den politischen Weg angegangen werden, etwa durch eine gesetzliche Personalbemessung in der Pflege. Durch Corona ist das in den Hintergrund getreten, aber es gibt ja einen Vorschlag zur gesetzlichen Personalbemessung (PPR 2.0) von der DKG, ver.di und dem Deutschen Pflegerat, der aktuell beim Bundesgesundheitsministerium liegt. Aber bisher ist nichts passiert. Das müsste thematisiert werden – und hier müssen wir versuchen, Druck zu machen.

Und die Entprivatisierung?

Harald: Hier schätze ich den Weg über §14 GG, also den Paragraphen, auf den sich die Enteignungsforderungen im Rahmen der Mietenkampagne stützen, als problematisch ein. Anders als beim Wohnen, wo es schon eine entwickelte Kampagne dazu gibt, würde das in Bezug auf die Krankenhäuser eine politische Auseinandersetzung mit sich bringen, die schwer zu gewinnen wäre. Der Weg über den Rückkauf findet zwar in einigen Regionen statt, ist aber eine sehr teure Angelegenheit für die Kommunen. Die privaten Krankenhausträger lassen sich den Verkauf ihrer Häuser sehr gut bezahlen, obwohl sie diese selbst ausgesprochen günstig erstanden haben. Deshalb sollte eher darüber nachgedacht werden, im Zusammenhang mit der Selbstkostenfinanzierung, ein Ausschüttungsverbot für Kapitaleigner auf die Tagesordnung zu setzen. Das lässt sich verfassungsmäßig gut begründen. Außerdem leuchtet eine solche Maßnahme vielen Menschen ein, da ihre Beitragsmittel vorne reingesteckt und hinten als Dividenden ausgeschüttet werden. Mit dieser Argumentation hätte man eine sehr starke, öffentlich gut kommunizierbare Position. So etwas strategisch zu diskutieren, wäre unter anderem Sinn des genannten Krankenhausgipfels.

Kalle: Ich glaube, dass es aus zwei Richtungen Druck geben wird, über den sich mögliche Koalitionen ergeben, und der Bündnisse jenseits linker Kreise möglich machen könnte. Die Auseinandersetzung um die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern ist das eine Thema, und darüber vermittelt die Frage einer Rückkehr zur Bedarfsorientierung, Personalbemessung usw. Als zweite Linie sehe ich eine Debatte über Versorgungsstrukturen, die in den letzten zwei Jahren an Fahrt aufgenommen hat. Wenn zum Beispiel Krankenhäuser, einzelne Abteilungen, Geburtskliniken und Kinderkliniken geschlossen werden, bilden sich vor Ort mehr oder weniger starke Bündnisse von regionalen Akteuren, die ihre lokalen Versorgungsstrukturen behalten wollen. Das ist eine Gelegenheit, um einerseits dort die Debatte zu führen, inwiefern Gewinnorientierung ein sinnvolles Steuerungsinstrument im Gesundheitswesen sein kann. Und andererseits kann die politische Bedeutung dieser Bündnisse in die größere Auseinandersetzung um diese Frage einbezogen werden. Kulturell kann man diesen Kampf relativ schnell gewinnen. Ihn dann zu operationalisieren – also kohärente Konzepte für eine bedarfsorientiertes Finanzierungssystem vorzulegen – ist schon schwieriger, aber es lohnt sich auf einer politisch übergreifenden Ebene.

Das ist also ein Plädoyer dafür, mit einer Kombination aus regionalen Bündnissen, in Form von konkreten Kämpfen und einer Dachkampagne, die Frage von Gewinn in Krankenhäusern und die Frage des Finanzierungsmodells noch einmal aufzugreifen?

Kalle: Genau, „Keine Profite mit unserer Gesundheit“ ist das große Thema. Und die Themen vor Ort sind einmal die Arbeitsbedingungen und dann die Versorgungsstrukturen.

Dana: Da lässt sich auch für uns, als ver.di, gut ansetzen. Es gibt ja bereits bundesweite Bündnisse, die sich mit dieser Thematik beschäftigen und hauptsächlich für mehr Personal im Krankenhaus einsetzen. Die Bündnisse bieten einerseits regional Möglichkeiten aktiv zu werden und arbeiten andererseits zum Beispiel an gemeinsamen Aktionstagen auch zentral zusammen. Das wird beispielsweise bei der GMK genutzt, was wichtig ist. Wenn sich wirklich etwas ändern soll, dann betrifft dies nicht nur die Beschäftigten im Gesundheitswesen. Das sind auch gesellschaftliche Fragen. Als Gewerkschaft sollten wir uns dafür stark machen und mehr verbünden. So große Themen lassen sich nicht von der Gewerkschaft allein bewältigen, es braucht auch die Bereitschaft, Bündnisse einzugehen und Themen wie Entlastung für das Personal, Aufwertung usw. in Bündnisarbeit anzugehen. Aber auch da sehe ich uns auf einem guten Weg.

Das Gespräch führte Julia Dück.