Lorenzo Marsili: Die Diskussion um die Rolle der Kunst im Kontext von politischem Wandel hat eine lange Geschichte. Derzeit durchleben wir eine große geopolitische Transformation und globale Desorientierung. Welche Vision hast du hinsichtlich der Rolle, die Kreativität in solch einem Moment spielen kann?

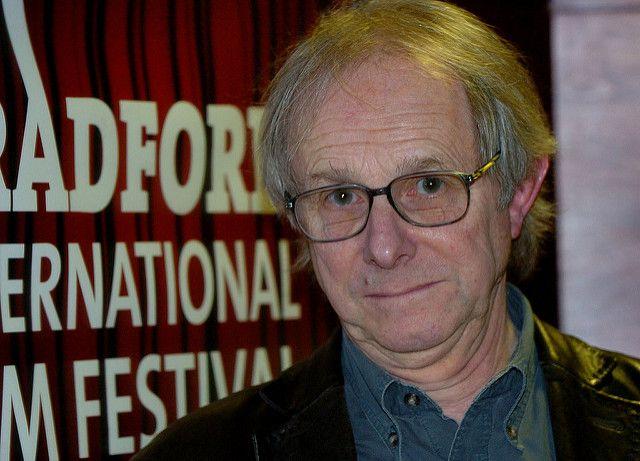

Ken Loach: In der Kunst trägst du lediglich die Verantwortung, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Jeder Satz, der mit „die Kunst sollte…“ beginnt, wird falsch, weil er auf der Vorstellung oder Wahrnehmung derjenigen beruht, die schreiben oder malen oder beschreiben, welche Rolle Kunst spielen sollte. Wir müssen die grundlegenden Prinzipien herausstellen, nach denen Menschen in unterschiedlicher Weise zusammenleben können. Die Rolle von Autor*innen, Intellektuellen und künstlerisch Tätigen besteht darin, diese als Grundprinzipien ihrer Arbeit zu betrachten – d.h. den Blick auf die langfristige Entwicklung der Geschichte, des Kampfes zu lenken. Wenn du also zu einem taktischen Rückzug gezwungen bist, ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass es eben ein Rückzug ist, und dass es die Grundprinzipien sind, die wir im Auge behalten müssen. Das ist etwas, das Leute tun können, die nicht in den täglichen Kämpfen und Taktiken verstrickt sind.

In deiner Arbeit ist das Menschliche nicht nur eine Illustration der Theorie, sondern verkörpert das Politische und wird zu diesem. Würdest du der Behauptung zustimmen, dass Kunst die Macht hat, zu zeigen dass letztlich Menschen hinter den großen ökonomischen und politischen Prozessen stehen?

Auf jeden Fall. Die Politik lebt in den Menschen, Ideen leben in den Menschen, sie leben in den konkreten Kämpfen, die die Leute führen. Und dies bestimmt auch die Wahlmöglichkeiten, die wir haben. Und diese letzteren bestimmen ihrerseits, zu welchen Menschen wir werden. Wie in Familien miteinander umgegangen wird, liegt nicht an einem abstrakten Begriff von Mutter, Sohn, Vater und Tochter; es hat mit ökonomischen Verhältnissen zu tun, mit der Arbeit die gemacht wird, der Zeit die alle miteinander verbringen können. Ökonomie und Politik sind auf den Kontext bezogen, in dem die Leute ihr Leben leben – aber die Einzelheiten dieser Leben sind zutiefst menschlich, oft sehr witzig oder sehr traurig, und im Allgemeinen voller Komplexität und voller Widersprüche. Für die Autor*innen, mit denen ich gearbeitet habe, und auch für mich selbst, war die Beziehung zwischen der Komödie des persönlichen Lebens und dem ökonomischen Kontext, in dem sich dieses Leben ereignet, immer das Maßgebliche.

Es gibt also eine dialektische Beziehung zwischen ökonomischem Wandel und menschlichem Verhalten: ersterer transformiert menschliches Verhalten, und dieses, insbesondere im kollektiven Sinne, transformiert ökonomische Verhältnisse.

Nehmen wir einen arbeitenden Menschen als Beispiel. Seine oder ihre Familie funktioniert oder versucht zu funktionieren, doch als Individuen sind sie nicht stark, weil sie keine Macht haben. Sie sind einfach das, was diese Situation aus ihnen macht. Doch ich glaube, dass das Gefühl kollektiver Stärke etwas sehr Wichtiges ist. Und da wird es schwierig. Es ist nicht leicht, eine Geschichte zu erzählen, in der kollektive Stärke sich unmittelbar manifestiert. Oft ist es zu grell und auch albern, jeden Film mit einer emporgereckten Faust und einem militanten Aufruf zu Aktionen abzuschließen. Das ist ein ständiges Dilemma: wie erzählst du die Geschichte einer Familie der arbeitenden Klasse, die auf tragische Weise durch ökonomische und politische Umstände zerstört wird, ohne die Leute in Verzweiflung zurückzulassen?

Etwas, das ich auch in einem so trostlosen Film wie I, Daniel Blake hoffnungsvoll finde, ist dass wir einerseits den staatlichen Zwangsapparat, aber andererseits auch die Ausdauer und Widerstandskraft einer gewissen menschlichen Solidarität sehen: die Armen helfen einander, und Leute bleiben stehen und klatschen, als Daniel Blake ein höhnisches Graffiti an der Fassade des Jobcenters anbringt. Es deutet darauf hin, dass wir noch nicht gänzlich zum Homo oeconomicustransformiert worden sind, und dass es noch immer Widerstand gegen die Kommodifizierung alles Lebendigen gibt.

Ja, das ist etwas, das Mittelklasse-Kommentierende nicht begreifen: Arbeiter*innen machen sich über alles lustig. An der vordersten Front der Arbeit gibt es bitteren Humor, dort gibt es Widerstand, selbst in den düstersten Gefilden. Konkret haben wir eine steigende Zahl an Tafeln, wo Lebensmittel verteilt werden, und wo du die zwei öffentlichen Gesichter unserer Gesellschaft sehen kannst. In I, Daniel Blake gibt es eine Szene, in der eine Frau einer anderen, die nichts hat, ein Lebensmittelpaket übergibt. Sie sagt nicht „Hier ist Ihre Lebensmittelspende“; sondern „Kann ich Ihnen bei ihrem Einkauf helfen?“ Einerseits gibt es diese Großzügigkeit, und andererseits den Staat, der sich bewusst so brutal wie nur möglich verhält, wohl wissend, dass er Menschen in den Hunger treibt. Die kapitalistische Gesellschaft ist in dieser schizophrenen Situation gefangen, und es liegt an uns, Solidarität zu organisieren.

Oft scheint es, als habe sich die traditionelle ökonomische Entfremdung in eine Entfremdung gegenüber dem Staat verwandelt. Glaubst du, dass dies im Zentrum von Phänomenen wie dem Anstieg des Nationalismus, Fremdenhass oder gar dem Brexit steht? Jenseits der Haltung, Migrant*innen zu Sündenböcken zu machen, gibt es vielleicht auch ein Gefühl in der Art von ›da ist niemand, der sich für mich einsetzt‹.

Ja, ich gIaube durchaus, dass die Stimmung, die der rechte Populismus verdeutlicht, ein Ergebnis eines Scheiterns der Linken ist… auf ähnliche Weise wie in den 1920ern und 1930er Jahren. Die rechten Parteien betreten die Bühne mit einer sehr einfachen Antwort: Das Problem ist dein Nachbar, dein Nachbar hat eine andere Hautfarbe, sie oder er kocht Essen, das anders riecht, dein Nachbar nimmt dir den Job weg, dein Nachbar ist in deinem Haus. Gefährlich ist, dass diese Botschaft von der Massenpresse unterstützt und von Sendeanstalten wie der BBC toleriert und promotet wird – z.B., indem sie Nigel Farage und seiner Firma – der rechten UKIP – alle Sendezeit gaben, die sie nur wollten.

Du hast in deiner Arbeit immer die Solidarität der arbeitenden Klasse in den Vordergrund gestellt. Und du hast den Übergang vom sozialen Kapitalismus der Nachkriegszeit zum Neoliberalismus durchlebt. Wie hast du über diese Phasen hinweg Klassensolidarität sich verändern sehen?

Der wirklich größte Hammer war das Schwinden der gewerkschaftlichen Macht. In den 1950ern und den 1960er Jahren waren Gewerkschaften stark, weil die Menschen in sozialen Organisationen wie Fabriken, Minen oder Docks gearbeitet haben, und da war es einfacher, Gewerkschaften zu bilden. Doch diese alten Industrien sind abgestorben. Heute arbeiten die Leute sehr viel fragmentierter. Wir sind aber dann am stärksten, wenn wir die Produktion stoppen können – wenn wir nicht in der Produktion organisiert sind, sind wir definitiv schwächer. Das Problem ist, dass die Produktion so fragmentiert ist, und dass sich infolge der Globalisierung unsere arbeitende Klasse inzwischen im Fernen Osten oder in Lateinamerika befindet.

Wer für Deliveroo oder Foodora auf dem Rad hin- und herfährt, mag sich noch nicht mal als Arbeiter*in begreifen.

Ja, oft haben die Ausliefernden Verkaufslizenzen oder sind ‚selbständig‘. Das ist ein Riesenthema, ein Thema der Organisierung der arbeitenden Klasse.

Glaubst du denn, dass der Klassenbegriff noch Sinn macht? Viele Leute würden sich nicht als Arbeiter*in beschreiben, obwohl sie arm sind und sich manchmal wirklich mies fühlen.

Meiner Ansicht nach ist Klasse als Begriff grundlegend. Sie wechselt nur gemäß der Anforderungen des Kapitals die Form. Doch sie ist noch immer die Klasse der Ausgebeuteten, und diese produziert noch immer den Mehrwert – sogar intensiver als zuvor. Wenn wir von Klassenkämpfen nichts verstehen, dann verstehen wir überhaupt nichts.

Dies ist eine der größten Herausforderungen heute: der Neubeginn eines Kampfes einer fragmentierten Menge von Leuten, die sich selbst nicht als Teil einer Gruppe begreifen.

Es ist eine Herausforderung für unser Verständnis. Neulich ist mir etwas recht lustiges passiert: ich sprach mit einigen sehr netten Leuten in Japan, die einen Artikel schrieben, und bestand auf der Notwendigkeit eines Verständnisses von Klasse und Konflikt. Eine sehr sympathische Frau sagte zu mir, „wir werden deinen Film den Funktionsträgern der japanischen Regierung zeigen.“ Ich fragte warum, und sie erwiderte: „Nun, um sie zu einer Meinungsänderung anzuregen“. Und ich antwortete: „Aber das meinte ich doch gerade! Sie werden ihre Meinung nicht ändern. Ihre Bestimmung ist, die Interessen der herrschenden Klassen zu vertreten. Sie sind nicht zu überzeugen, sie sind abzusetzen!“

Es ist sehr schwer, dagegen zu halten, wenn die Vorstellung, das System am Funktionieren zu halten, so tief verankert ist. Das ist ein Teil des verheerenden Erbes der Sozialdemokratie, gegen das wir kämpfen müssen.

Es ist eine effektive Form sozialer Kontrolle, wenn die Unterworfenen glauben, sie könnten mit denen an der Macht reden, und ihre Anliegen würden beherzigt.

Eben das ist der Grund, warum wir das ganze Denken über verändernde Forderungen wieder neu beleben müssen. Wir müssen Forderungen aufstellen, die auf den Interessen der arbeitenden Klasse beruhen und absolut vernünftig sind.

Ich erinnere mich, dass du einmal eine Kampagne für den Einzug ins Europäische Parlament organisiert hast.

Das hatte ich vergessen.

Für mich ist es interessant zu sehen, wie wenig hier in Großbritannien jemals über die EU diskutiert wurde. Und plötzlich – nach dem Brexit – reden alle über sie. Sie ist zum meist besprochenen Thema nach Fußball geworden. Hast du den Eindruck, dass es noch immer möglich ist, eine transnationale Demokratie aufzubauen, oder ist es einfach zu spät?

Ich kenne die Antwort wirklich nicht. Aber ich denke, internationale Solidarität ist ganz klar wichtig. Ob sie innerhalb Europa organisiert werden kann? Ich weiß es nicht. Die Strukturen der Europäischen Union sind wirklich derart kompliziert, da ist es schwer zu ermessen, wie wir einen Wandel ins Rollen bringen könnten, ohne alles umzuwerfen. Ganz klar ist, dass jede Veränderung von allen Regierungen gebilligt werden muss, und wir alle wissen, wie schwierig solch ein Prozess in der Umsetzung ist. Selbstverständlich brauchen wir ein anderes Europa, das auch auf anderen Prinzipien beruht: auf Gemeinbesitz, Planung, egalisierenden Ökonomien, Nachhaltigkeit – und das allgemein in Richtung Gleichheit funktioniert.

Aber das können wir schlechterdings nicht erreichen, solange den Anliegen großer Konzerne und dem Profit Priorität eingeräumt wird, und solange auch die Rechtsordnung dem Profit Vorschub leistet. Wie dieser Wandel herbeigeführt werden kann, übersteigt meinen Sachverstand. Yanis Varoufakis versicherte mir, es sei möglich. Und ich denke, er hat Recht. Ich vertraue ihm, aber ich weiß nicht, wie es zustande kommen soll.

Der Beitrag erschien bei © The Nation. Aus dem Englischen von Corinna Trogisch