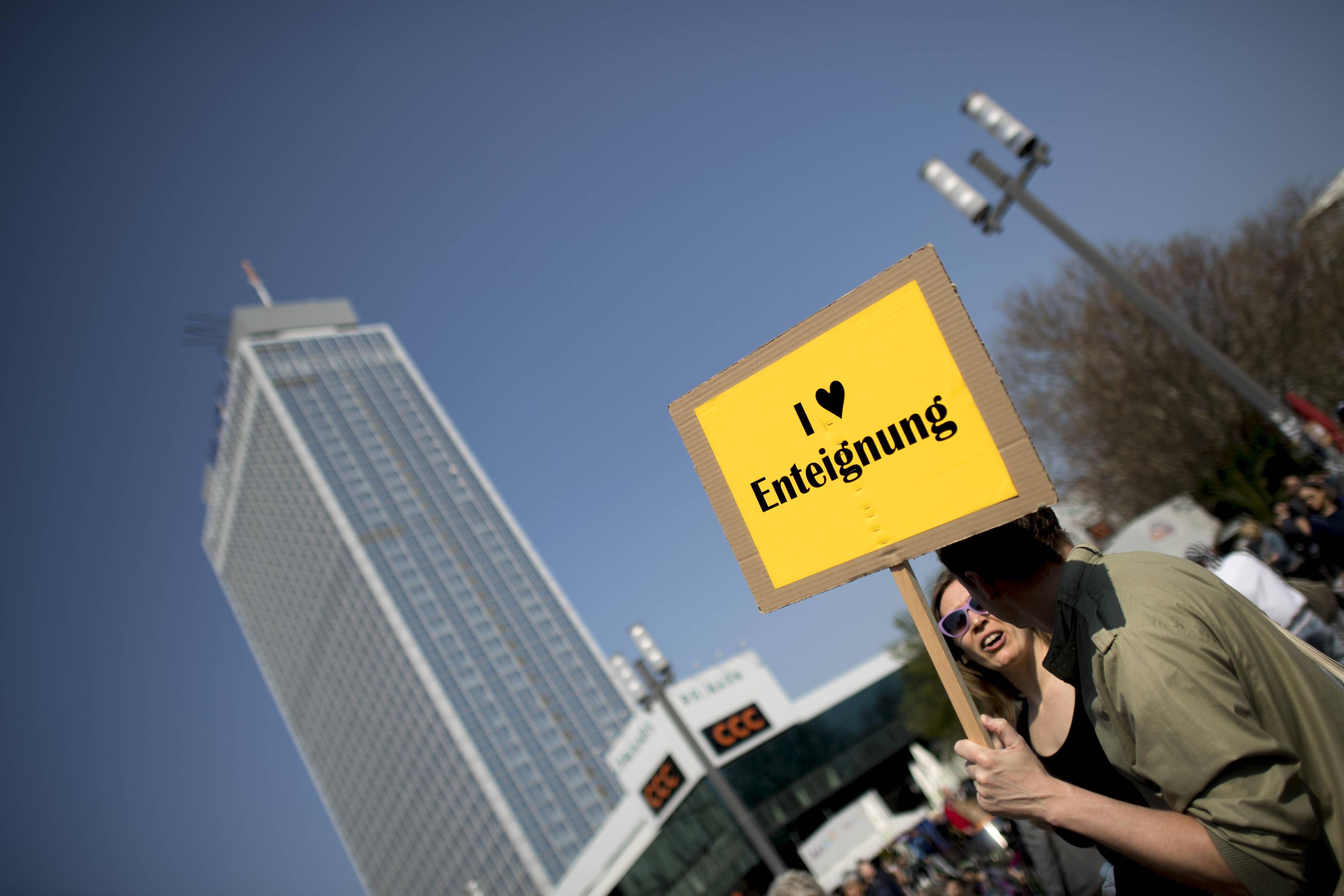

Bereits der Start des Volksbegehrens »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« (DWE) Ende 2018 war ein Paukenschlag: Über 50 Prozent der Berliner Bevölkerung gaben damals an, das Anliegen der Initiative zu befürworten (vgl. Zawatka-Gerlach 2019). Ein Jahr zuvor wäre es noch unvorstellbar gewesen, öffentlich über die Enteignung börsennotierter Großunternehmen nachzudenken – erst recht nicht als ein realpolitisches Vorhaben. Enteignet wurde bislang immer nur für den Bau von Straßen, Flughäfen und Zugtrassen – oder um ganze Dörfer für den Braunkohleabbau plattzumachen.

Dann kam der Wahlsonntag am 26. September 2021. Über eine Million Berliner*innen stimmten für die Vergesellschaftung privater Wohnungskonzerne. Mit diesem fulminanten Sieg des Volksentscheids hat sich die Konstellation gedreht, der Raum des politisch Sagbaren wurde verschoben. Der diskursive Erfolg hat allerdings eine handfeste materielle Basis: Nirgends sind die Folgen von Prekarisierung, Privatisierung und Finanzialisierung für breite Teile der Bevölkerung so unmittelbar spürbar wie in der Wohnungskrise. Der Zusammenhang zwischen fortgesetzten Mietsteigerungen und den an die Aktionäre*innen ausgeschütteten Renditen konnte im Rahmen der Kampagne nachvollziehbar hergestellt werden (vgl. Scholz/ Stupka in diesem Heft). Für viele wurde offensichtlich, wie absurd und lebensfeindlich es ist, elementare Güter der Daseinsvorsorge denen zu überlassen, die damit Renditen für Rentenfonds sichern. Angesichts der Befürchtung, die eigene Miete nicht mehr zahlen zu können, verliert das Gespenst der Enteignung offenbar an Schrecken. Im Laufe der Kampagne konnte man sogar eine leise Ahnung davon gewinnen, wie ein Mehr an gesellschaftlicher Verfügung aussehen könnte. Diese Perspektive strahlte weit über die Wohnungsfrage hinaus.

Denn die dramatischen Folgen der neoliberalen Kürzungs- und Privatisierungsjahre finden sich in vielen Lebensbereichen. Die Bilanz jahrzehntelanger Entstaatlichungspolitik zeigt sich nicht nur in den oft beklagten maroden Infrastrukturen, sondern auch beim massiven Abbau von Personal im öffentlichen Dienst: Zwischen 1992 und 2020 sank die Zahl der dort Beschäftigten von 6,74 auf 4,96 Millionen. Laut einer Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung geht die Beschäftigungslücke im öffentlichen und gemeinwohlorientierten Bereich geht in die Millionen. In den fünf nordisch-skandinavischen Staaten ist die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und bei öffentlichen Arbeitgebern pro 1 000 Einwohner*innen heute doppelt so hoch wie in Deutschland (Heintze u. a. 2020).

Allen etwas geben

Die Krise in der Daseinsvorsorge wird häufig als »stille Krise« erlebt, weil die Menschen sie zwar unmittelbar in ihrem Alltag spüren, aber kaum ein politischer Raum existiert, um mit der daraus resultierenden Überlastung und dem Leid kollektiv umzugehen (vgl. Fried/Wischnewski in diesem Heft). Wer von der Pflege überfordert ist, die Mieterhöhung nicht mehr tragen kann oder keinen Kita-Platz findet, schreit vielleicht laut auf, muss am nächsten Tag aber trotzdem sehen, wie er oder sie mit der Situation klarkommt. Die weit verbreitete Ohnmacht in dieser Vielfachkrise hat sich längst auch in den politischen Betrieb eingeschlichen. In dieser Situation eröffnet der Berliner Volksentscheid Debatten, die jahrzehntelang verschüttet waren.

Denn Vergesellschaftung ist nicht auf den juristischen Akt eines erzwungenen Eigentümerwechsels zu reduzieren. Es geht vor allem darum, wichtige gesellschaftliche Bereiche unter demokratische Kontrolle zu bringen. Dafür müssen sich auch unsere Vorstellungen verändern. Wir müssen die in Zeiten neoliberaler Hegemonie zu Selbstverständlichkeiten gewordenen Beschränkungen im Denken und Handeln abschütteln. Die Eigentumsform ist nicht nur materiell wirkmächtig, sie ist auch fest im Alltagsdenken verankert (vgl. Nuss in diesem Heft). Sie infrage zu stellen, bietet die Möglichkeit grundlegender Veränderung. Vergesellschaftung kann für Kämpfe auf ganz unterschiedlichen Feldern ein gemeinsamer klassenpolitischer Horizont sein und ein Kompass für die Erneuerung der Linken. Dafür müssen wir auch neue Herausforderungen und offene Fragen beleuchten.

Wirklich alles verstaatlichen?

Im erzwungenen Eigentümerwechsel – von privat zu öffentlich – liegt für die Kapitalistenklasse und ihre Vertreter*innen die maximale Provokation. Entsprechend bildet diese Frage häufig den Dreh- und Angelpunkt der öffentlichen Debatte. Aus linker Perspektive zeigt sich jedoch, dass die bloße Unterscheidung zwischen privater und öffentlicher Eigentümerschaft zwar wichtig, aber kein hinreichendes Kriterium ist.

Aktuell leisten private Akteure durchaus sinnvolle Beiträge für das gesellschaftliche Miteinander – seien es Wohnungsgenossenschaften, die Stiftungen, die hinter Wikipedia und dem Open-Source-Messenger Signal stehen oder die unzähligen freigemeinnützigen Träger im sozialen Bereich. Gleichzeitig gibt es öffentliche Unternehmen wie etwa die Deutsche Bahn, die zwar zu 100 Prozent in Staatsbesitz sind, deren reales Geschäftsgebaren sich bisher aber von der gängigen »Marktpraxis« kaum unterscheidet. Im Falle der Deutschen Bahn bringt allein die Organisation als Aktiengesellschaft eine Managementstruktur mit sich, die den Gewinn des Unternehmens auf Kosten seiner Beschäftigten und Nutzer*innen zu maximieren sucht. Aber auch öffentliche Krankenhäuser geraten an die Grenzen des Möglichen, solange sie im Rahmen eines durchökonomisierten Gesundheitssystems operieren müssen (vgl. Dück/Schalauske in diesem Heft). Für einen zukunftsfähigen und klimagerechten Umbau der Energieproduktion braucht es mehr als eine Entprivatisierung (vgl. Witt in diesem Heft). Hier gilt es, gewinnorientierte und gemeinwohlorientierte Akteure zu unterscheiden und neben der Eigentümerschaft die reale Geschäftspraxis in den Blick zu nehmen.

Sozialismus kommt von Sozialisierung

Schließlich gibt es einen Unterschied zwischen Verstaatlichung und Vergesellschaftung. Dass dies keine semantische Spitzfindigkeit ist, zeigt auch der Niedergang des »real existierenden Sozialismus«. Die Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln ist zwar eine notwendige Voraussetzung für eine ökologische und sozialistische Reorganisation von Produktion und Arbeit, doch eine Verstaatlichung allein gewährleistet diesen notwendigen Umbau noch nicht. Von Vergesellschaftung im eigentlichen Sinne kann man erst dann sprechen, wenn einerseits die Trennung der Produzent*innen von den Produktionsmitteln und damit die Klassenspaltung überwunden ist und wenn andererseits Produzent*innen und Konsument*innen die Produktion gemäß ihren Bedürfnissen und den Erfordernissen ökologischer Nachhaltigkeit demokratisch planen. Sozialisierung zielt also auf die umfassende Verfügung der Vielen über die Bedingungen ihrer Bedürfnisbefriedigung. Und dazu benötigen wir nicht nur andere Eigentumsformen, sondern auch eine demokratische Reorganisierung von Produktion und Reproduktion. Eine solche Planwirtschaft müsste – so viel ist sicher – von unten nach oben in Rätestrukturen aufgebaut sein, damit die Gesellschaft nicht in zwei Teile zerfällt, von denen der eine für den anderen plant und entscheidet.

Wie die kollektive Verwaltung künftiger Gemeingüter konkret aussehen könnte, hat die gesellschaftliche Linke bislang wenig diskutiert. Einiges lässt sich jedoch aus historischen Debatten (vgl. Buckmiller in diesem Heft) und aus vereinzelten Erfahrungen mit betrieblicher und politischer Selbstverwaltung (vgl. LuXemburg 3/2011) lernen.

Öffentlich, weil es sonst nicht funktioniert

Übergangsweise ist die Orientierung auf öffentliches Eigentum in Verbindung mit erweiterter Mitsprache – also eine Art »Verstaatlichung plus« – eine wichtige Perspektive. Gerade mit Blick auf die sich verschärfende Klimakrise ist dies dringend geboten. Denn die Probleme, die entstehen, wenn es der Markt und die ihm innewohnende Dynamik mal wieder nicht richten, sind zahlreich: So hat etwa das Ende des staatlichen Monopols im Bereich der Telekommunikation dazu geführt, dass zig private Telekommunikationsnetze nebeneinander existieren, während der Netzzugang in manchen ländlichen Regionen und privaten Haushalten mangelhaft ist. Hier werden gesellschaftliche Arbeit und Ressourcen verschwendet, während sie an anderer Stelle fehlen. Um den »unrentablen« Netzausbau in ländlichen Räumen zu gewährleisten, muss dann der Staat finanziell einspringen. Verlustgeschäfte werden auf die Gesellschaft abgewälzt.

Geschichte scheint sich hier zu wiederholen. Denn schon in den Anfängen des Eisenbahnbaus konkurrierten private Gesellschaften miteinander und bauten teilweise in denselben Regionen parallele Bahnstrecken. Weil ein effizienter Netzbetrieb so nicht zu gewährleisten war, bildeten sich vielerorts staatliche Eisenbahnen heraus. In Italien schuf erst die Verstaatlichung der Elektrizitätserzeuger in den 1960er Jahren die Voraussetzung für eine ausreichende und flächendeckende Stromversorgung in allen Landesteilen, armen wie reichen. Die Liste ähnlicher Beispiele ließe sich fortsetzen, auch wenn sie angesichts der gängigen Klagen über die schlechte öffentliche Verwaltung in der neoliberalen Ära eine Zeit lang in Vergessenheit gerieten.

Wo anfangen?

Halten wir also fest: Gerade weil sich die gesellschaftliche Produktion an der Begrenztheit natürlicher Ressourcen orientieren muss, sollte sie sich sinnvollerweise nach den tatsächlichen Bedürfnissen und nicht nach dem zu generierenden Profit richten. Doch welche Bereiche sind das, die prioritär in demokratische Verfügung zurückgeholt werden sollten?

Der juristische Begriff der Vergesellschaftungsreife verweist auf das Verhältnis von Marktmacht und Gemeinwohl. Er soll begründen, weshalb bestimmte Unternehmen oder Sektoren der Logik von Markt und Profit eher entzogen werden sollten als andere. Welche wirtschaftlichen Bereiche vorrangig vergesellschaftet werden sollten, dazu gab und gibt es in der Geschichte der Arbeiter*innenbewegung immer wieder intensive Debatten, in denen sich jeweils die Kämpfe der Zeit und die jeweiligen Formationen des Kapitalismus widerspiegeln. So galt es nach sozialistischem Verständnis Anfang des 20. Jahrhunderts, die sogenannten Schlüsselindustrien zu vergesellschaften, um gesellschaftliche Kontrolle über die Wirtschaftsweise insgesamt zu erlangen. Das waren die Kohle-, Eisen- und Stahlindustrie sowie der Schiffsbau.

Heute scheinen drei Bereiche von herausgehobener Bedeutung zu sein. Zunächst geht es um den Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Markt- und Profitlogik stehen beim Wohnen, bei der Gesundheit, bei Bildung und Mobilität ganz offensichtlich dem Zweck einer bestmöglichen Bedürfnisbefriedigung entgegen. Die weit verbreitete Bewunderung des skandinavischen Modells zeigt, dass hier Anknüpfungspunkte mit der Sozialdemokratie und Teilen des Bürgertums bestehen. Hinzu kommt ein struktureller und strategischer Vorteil von Vergesellschaftungskämpfen im Bereich der Daseinsvorsorge: Das dort angelegte Kapital ist weniger mobil. »Bereiche wie Wohnen, Pflege oder Gesundheit können nicht wegglobalisiert werden. Es geht nicht um ein Gut, das wir auch anderswo einkaufen können, sondern um die Produktion des Lebens selbst. Und die findet lokal statt – zu Hause, in der Kita, im Krankenhaus« (Hoffrogge 2021). Unternehmungen im Bereich der sozialen Reproduktion sind zu einem hohen Grad von menschlicher Arbeit abhängig, die sich nicht einfach verlagern oder durch Maschinen ersetzen lässt. Für eine mögliche Vergesellschaftung sind die Bedingungen auch insofern günstig, als nicht nur Beschäftigte auf bessere Arbeitsbedingungen hoffen können, sondern wir alle auf bessere Angebote im Alltag. Sich zunächst auf die Daseinsvorsorge zu fokussieren, scheint also auch mit Blick auf die konkreten Handlungsbedingungen derjenigen, die eine entsprechende Vergesellschaftung gegen den Willen der betroffenen Kapitalfraktionen durchsetzen wollen, überzeugend (vgl. Candeias u. a. 2020).

Dabei können wir es jedoch nicht belassen. Als »Schlüsselindustrien« des 21. Jahrhunderts müssen zweitens jene Sektoren gelten, deren schnelle Transformation unabdingbar ist, um lebensrettende Klimaziele noch erreichen zu können. Eine Politik der staatlichen Anreize im Verbund mit den Marktkräften, die zu langsam wirkt oder kaum zur Lösung beiträgt, weil sie die Profitlogik nicht außer Kraft setzt, würde die Zukunft unseres Planeten aufs Spiel setzen. Hier ist öffentliche Verantwortung gefragt. Mit diesem Blick müssen also alle Industrien, die relevant zum CO2-Ausstoß beitragen, geprüft und einer Konversion unterzogen werden. Unter Umständen kann es sinnvoller sein, öffentliche Unternehmen zum Bau etwa von Schienenfahrzeugen und E-Bussen neu zu gründen. Dort, wo eine rasche Umstellung auf klimaneutrale Produktion nur mit hohen staatlichen Fördergeldern gelingt, wie in der Stahlindustrie, sollte der Staat, was als eine Art »Übergangsforderung« zu betrachten wäre, Eigentumstitel für diese Beihilfen erhalten. Staatliche Kapitalhilfen in der Transformation könnten somit ein Hebel sein, um eine schrittweise öffentliche Beteiligung an privaten Unternehmen sicherzustellen und um Druck zu entfalten, Geschäftsmodelle und Betriebspraktiken zu verändern bis hin zu alternativer Produktion. Solche Beteiligungen sollten mit einer erweiterten Mitbestimmung von Beschäftigten, Gewerkschaften, Umweltverbänden und der Bevölkerung einhergehen.

Schließlich wäre es drittens dringend notwendig, den Bereich digitale Infrastrukturen, also die Netze, Daten und die sie verarbeitenden Algorithmen, unter öffentliche Kontrolle zu bringen. Diesem Feld wird in der Linken überraschend wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei leben wir in einer Zeit, in der private Algorithmen nicht nur das Wissen der Welt strukturieren, sondern Datenkraken mit persönlichen Profilen auf Social Media unser Einkaufsverhalten wie unsere Aufmerksamkeit steuern. Die »Big Five« haben schon jetzt die Hoheit über alle relevanten Informationen, die selbst für staatliche und gesellschaftliche Entscheidungsprozesse elementar sind. Angesichts der schieren Datenmenge ist deren Erhebung und Nutzung gegenwärtig nur mittels proprietärer Software möglich (vgl. Morozov 2015; Morozov/Bria 2017). Auch hier sind öffentliche Alternativen gefragt. Transparente Verfahren und demokratische Entscheidungen sind unabdingbar, denn wem wäre wohl dabei, wenn der Staat kontrollieren könnte, was uns bei Recherchen im Internet angezeigt wird, und wenn dieser unsere Kauf-, Lese-, Sehe- und Klickgewohnheiten kennen würde? Wir brauchen eine demokratische Kontrolle darüber, welche Daten über unser Leben erhoben werden, wie Algorithmen funktionieren und wer zu welchem Zweck Zugang zu diesen Daten bekommt. Entsprechende digitale Infrastrukturen werden zukünftig immer wichtiger: von der Müllentsorgung über die Energieversorgung und Mobilitätssteuerung. Und sie spielen eine essenzielle Rolle, wenn es darum geht, eine moderne gesellschaftliche Planung zu entwickeln, die sich am Bedarf orientiert (vgl. Piétron in diesem Heft). Dafür braucht es mehr als nur ein bisschen Regulation mit Blick auf den Datenschutz: Wer jenseits von Privatinteressen vernünftig planen will, braucht die entsprechende Informationsgrundlage und kann sich nicht vom guten Willen der Digitalkonzerne abhängig machen.

Von N wie Neugründung bis V wie Vergesellschaftung

Eine Ad-hoc-Vergesellschaftung aller wichtigen Unternehmen und Bereiche wird nicht über Nacht möglich sein. Umso wichtiger ist es, zu prüfen, wo auch kleine Schritte gegangen werden können, die in die richtige Richtung weisen. Das können der Aufbau alternativer Strukturen oder Unternehmensneugründungen sein, die Ausweitung demokratischer Rechte über die öffentliche Beteiligung an Privaten bis hin zum Kauf (Kommunalisierung) oder in vielen Fällen eben auch der Rückkauf (Rekommuna-lisierung) von Unternehmen(-santeilen) oder eben eine Vergesellschaftung nach Artikel 15 des Grundgesetzes. Die LINKE hat im Bundestag wiederholt den Vorschlag eingebracht, dass der Bund hierzu eine Art Beratungsagentur für die Kommunen schafft und in Kooperation mit den Ländern die gesetzlichen Rahmenbedingungen für solche Schritte verbessert (BT-Drucksache 19/10755).1